こんにちは、おウマです。

今回は馬体診断講座4回目『上半身』の見方についてです!

馬体写真や歩様動画から『馬の能力』を探る方法を紹介するよ。

POG指名や一口馬主の出資馬で悩んでるひとは要チェックだよ!

能力に大きく影響する『上半身の要点』

『馬体診断講座』4回目の今回は、馬体から『馬の能力』を推察する方法と、診断対象箇所がどのように能力に影響するかのメカニズムについて解説していきます。

全部で6項目あり、少し長くなってしまうので『上半身』と『下半身』の2記事に分けて紹介します。

この記事を読めば、あなたのPOG指名馬や一口馬主での出資馬が、将来的にどのような路線で活躍するのかを探ることができます。

馬体写真と歩様動画があれば、誰でも簡単に実践できる診断方法なので、是非最後までご覧ください。

上半身から『馬の能力』を知る方法

上半身の馬体診断で馬の能力を探る主な方法は3つあります。

それぞれの項目について、どのようにして馬の能力を診断していくのか、また、なぜ馬の能力に影響するのかを解説していきます。

オススメ記事

『胸の広さ』は心肺の格納庫

競馬の成績に大きく影響する心肺機能。

その良し悪しを判断する項目となるのが『胸の広さ(深さ)』です。

胸が広ければ広いほど、心肺の格納スペースが大きく、すなわち強い心肺機能を有しているということが分かります。

『胸の広さ』を測る方法

馬体写真から『胸の広さ』を測る方法は、以下の通りです。

① キ甲から地面に垂直に線を引きます

② キ甲から首と肩の境を通して胸前へ線を引きます

③ 2つの線が作る角度を測ります

④ 45度辺りが及第点です。G1を勝つような馬の中には50度を超える馬もいます。

『胸の広さ』が示す運動能力

ここで言う『心肺機能が優れている』ということは、スタミナ型でステイヤーという意味ではありません。

スプリンターはスプリンターで無酸素運動に耐えうる強力な心臓が必要です。

よって、『胸の広さ』は距離適性の判断というよりは、運動能力を測る馬体診断の方法と言えます。

馬体写真における『胸の広さ』の見方

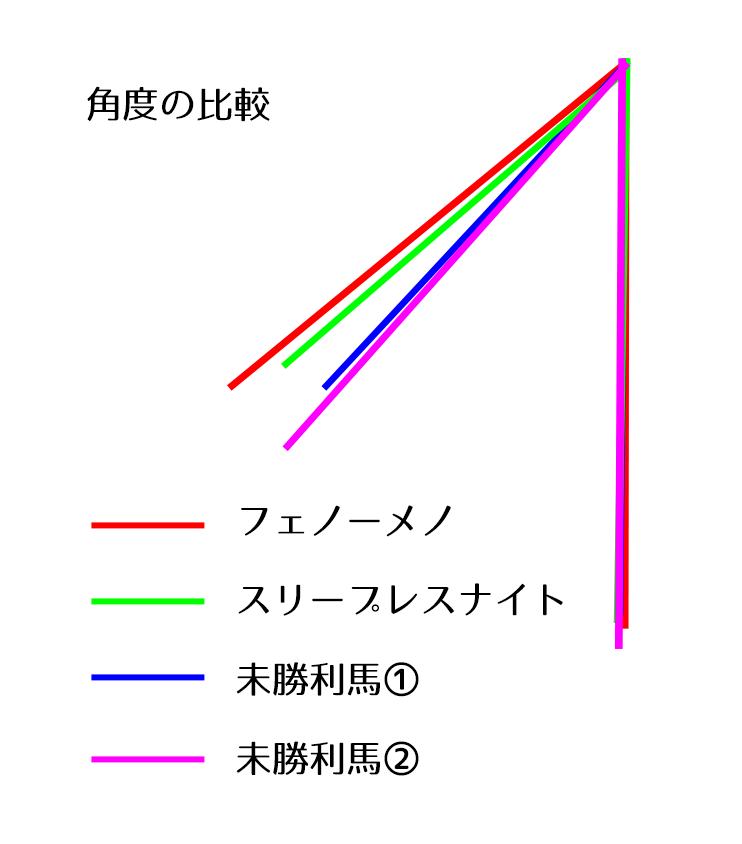

下記の画像は、実際の募集写真を用いて胸の広さを視覚化したものです。

フェノーメノは天皇賞(春)を連覇した名ステイヤーです。

線を引かずとも胸の広さが目立つ馬体ですね。

スリープレスナイトはオープン戦から4連勝でスプリンターズステークスを制し、一気にトップスプリンターへと駆け上がった女傑です。

一目でわかる胸の広さを持ったフェノーメノと比較すると、一見胸が狭いように見えます。

少し頭が高いのと、短距離馬ゆえに肩の角度が立っているために、そう見えてしまうのでしょう。

補助線を引いてみると、十分に広い胸を持っていることが分かります。

逆に、この未勝利馬①は肩周りの筋肉の肥大もあって胸が広く見えますが、実際に線を引いてみるとスリープレスナイトとはかなり差があることが分かります。

こちらの未勝利馬②は、見た目通り胸が狭く、心肺能力という点では少し不利な馬体であると判断することができます。

『胸の広さ』の比較

無論、『胸の広さ』を測ることは、あくまでひとつの馬体診断の方法に過ぎず、胸が広くても他の要因で成績が出ない馬もいますし、逆に胸は狭くても他で補って好成績を残す馬もいます。

ただ、線を引くだけでその馬の心肺能力をある程度把握でき、他馬と比較がしやすいので、馬体診断としては便利な判断材料と言えるでしょう。

これは各馬の胸の広さを比較したやつだね?

ご名答!

写真では分かりづらかったけど、スリープレスナイトと未勝利馬①の胸の広さは結構違いがあるでしょ?

ほんとだね!

いろいろ違いがあって面白いね

『前腕』と『管』を見れば筋肉量が分かる

前腕と管の長さは一般的に前腕の方が長く、管が短いものが良いとされています。

これは、馬体の構造に由来します。

馬の前膝(腕節)より先の部分に筋肉はなく、骨と腱のみで動くため、前脚の全長に対して前腕の比率が大きいほど、前脚の筋肉量が多いと判断できるのです。

『前腕と管の長さ』を測る方法

馬体写真から『前腕と管の長さ』を測る方法は、以下の通りです。

① 腕節の中心に始点を置きます

② 始点から前肢の上端(前肢の前のラインが胸前へと繋がる位置)へ、前腕の軸を通して線を引きます

③ 始点から球節の中心へ、管の軸を通して線を引きます

④ ②の線が前腕の長さ、③の線が管の長さになります

⑤ 前腕の長さが、管の長さの1.4倍辺りが及第点です

⑥ G1を勝つような馬ともなると、1.6倍にも及ぶこともあります

『前腕と管の長さ』が示す馬の能力

『前脚の筋肉量が多い』ということは、前脚を大きく引き上げより遠くに着地させる、着地した前脚で地面をしっかりと蹴って推進力を生み出す力が優れていると言えます。

また、競走中の着地時には全体重が一本の脚に掛かり、前膝より先の部分は骨と腱のみでその衝撃を受けることになります。

したがって、管骨は短い方が骨折のリスクが少なく、長く競走馬生活を送ることができる要因のひとつとなります。

さらに、膝下以先が短いことで手捌きが軽く、操作性に富む走りにも繋がります。

馬体写真における『前腕と管の長さ』の見方

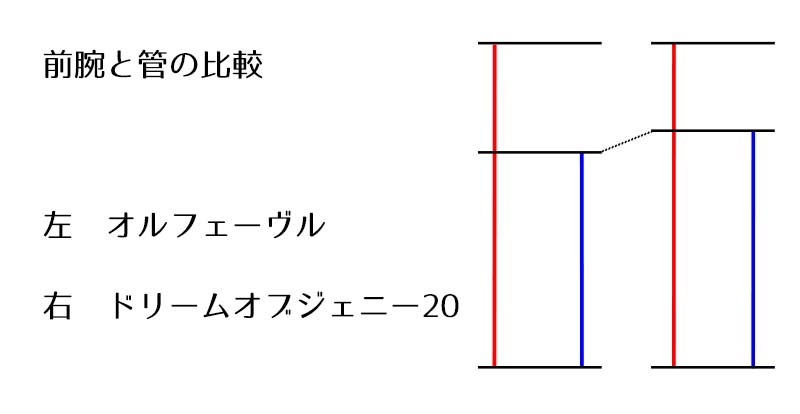

下記の画像は、実際の募集写真を用いて前腕と管の長さを比較したものです。

オルフェーヴルは言わずと知れた名馬で、力強い脚捌きが特徴的な走りをしていました。

前腕と管の長さを比べてみると、分かりやすく前腕の比率が高く、豊富な筋肉を有していることが分かります。

この力強い前腕があったからこそ、フランスの激重馬場もこなしたと言えるでしょう。

対してドリームオブジェニー20は前腕の方が長いものの平均的な比率で、オルフェーヴルがいかに特徴的な前脚だったかが際立ちます。

『前腕と管の長さ』の比較

基本的に前腕の方が長いものですが、前腕と管が同じくらいの馬は候補から外していくような、ふるいに使える馬体診断方法です。

また、まず居ないと思いますが、あまりにも管が短い馬は奇形の類に入るので、あくまでバランスは保たれた中で、長短の比較をすることをお勧めします。

これは、両馬の前腕と管の長さを比較したものだね

こうして部分的に切り取って視覚化してみると、馬ごとに結構な差があることが分かるね

ちなみにだけど、ドリームオブジェニー20が良くない、ということではないんだよね?

もちろん!

むしろ背が高くて、距離が持ちそうな良い馬体だと思うよ!

『首の使い方』は現役寿命にも影響する!?

チーターが猛スピードで走ることができるのは尻尾でバランスを調整しているからだと言いますが、馬が速く長く走ることができるのは、首を使って重心移動をしているからだと言われています。

『首の使い方』を見分ける方法

首の使い方で注目する点は『左右の振り』と『上下の振り』です。

歩様動画から『首の使い方』を知る方法は、以下の通りです。

【左右の振り】

① 正面を向いた歩様動画を1歩ごとにキャプチャーします

② 4~5歩分のキャプチャーを縦に並べ、馬体の中心を通るように線を引きます

③ その線を鼻先が左右に往復するように移動しているかを確認します

【上下の振り】

① 正面を向いた歩様動画を1歩ごとにキャプチャーします

② 4~5歩分のキャプチャーを横に並べ、前脚の高さを揃えます

③ 頭が規則的に上下動しているかを確認します

『首の使い方』が示す馬の能力

馬は、頭を重りにして首を振り子のように左右させることで、自然と脚が出るような構造になっています。

そのため、首を上手に使うことができる馬は、それほど筋肉を使わずとも効率的に前に進むことができます。

すなわち、首の使い方が上手な馬を見分けることは、レースにおいて効率の良い走りで道中の消耗を抑え、勝負所に体力をとっておくことができる馬体の診断方法と言えます。

また、首が上手に使えない馬は、肩回りや腰回りの筋肉に負担が掛かるため、首の使い方が上手な馬を探すということは、丈夫な馬を探すことにもつながります。

生死が懸かるという意味で、前脚の故障ばかりが注目されがちですが、競走馬に一番多い故障は肩回りや腰周りの筋肉や関節を繋ぐ靱帯を傷めることです。

首が上手に使えない馬は、どこかの筋肉に負担が掛かるので、順調に競走馬生活を送れないリスクがあります。

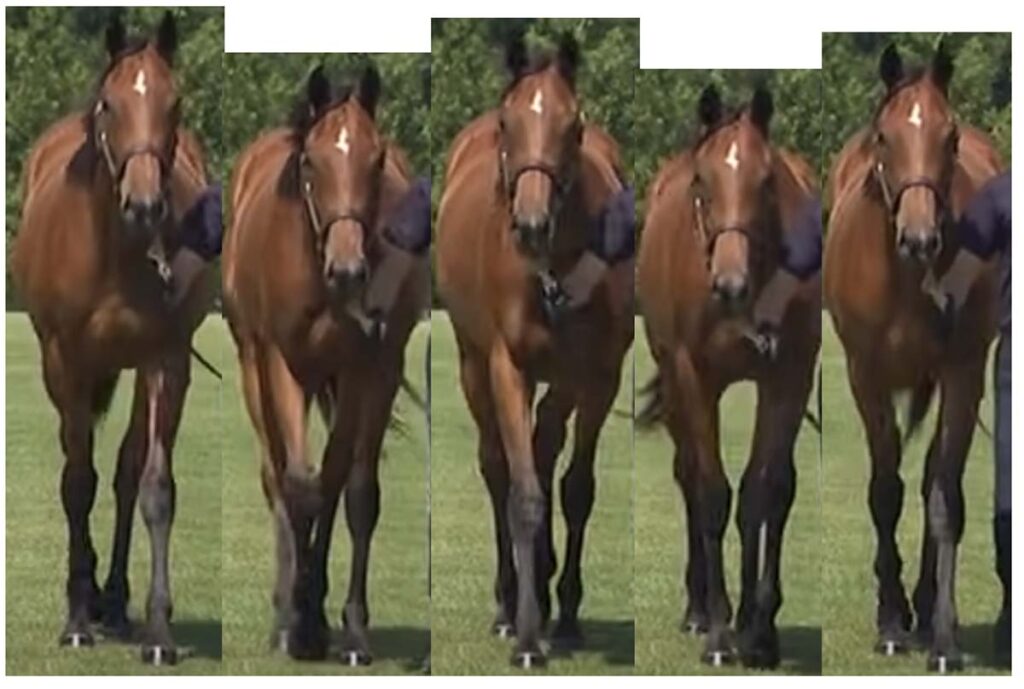

『首の使い方』の比較

下記の画像は、実際の歩様動画を用いて首の使い方を視覚化したものです。

首の振りが下手な馬 ← → 首の振りが上手な馬

下記画像の右の馬のように鼻先が馬体の中心を振り子のように弧を描いて往復する馬は、しっかりと重心移動ができている馬です。

首の上下動が上手な馬

下記画像の馬のように規則的に頭が上下する馬は、しっかりと首の力がある馬です。

首の上下動が下手な馬

こちらの馬は不規則な上下動で、左右の振りも悪く、馬体に負担が掛かる歩き方をしています。

首をもたげて左右に振って歩くとぜんぜん疲れないんだよ

首を振った方と反対の足が自然と出るような骨格になってるんだってさ

まとめ

この記事では馬体の上半身の特徴から『馬の能力』を知る方法について解説しました。

記事の内容を簡単にまとめると

『胸が広く』『前腕が管より長く』『首の使い方が上手な』馬=高い能力を有している

『胸の広さ』『前腕と管の長さ』『首の使い方』

この3項目を見ることで、馬体の上半身の特徴から『馬の能力』を診断することができます。

最後に、『馬体診断講座』で解説している馬の見方の記事一覧を載せています。

すべて読破いただければ、簡単に馬体診断ができるようになるようにカリキュラムを組んでいますので、是非ひとつひとつ読んでいただければ幸いです。

すでに独自の馬体診断理論をお持ちの方は、気になる項目があればクリックすることで対象の記事を読むことができますので、新しい知識や視点をピックアップしていってください。