こんにちは、おウマです。

今回は馬体診断講座3回目『距離適性』についてです!

馬体写真から『距離適性』を探る方法を紹介するよ。

POG指名や一口馬主の出資馬で悩んでるひとは要チェックだよ!

活躍する舞台が決まる『距離適性』

『馬体診断講座』3回目の今回は、馬体写真から『距離適性』を知る方法と、診断結果がどのようなメカニズムで適正に影響するかを解説していきます。

この記事を読めば、あなたのPOG指名馬や一口馬主での出資馬が、将来的にどのような路線で活躍するのかを探ることができます。

馬体写真があれば、誰でも簡単に実践できる診断方法なので、是非最後までご覧ください。

『距離適性』を知る4つの方法

馬体診断で距離適性を探る主な方法は4つあります。

それぞれの項目について、どのようにして距離適性を診断していくのか、また、なぜ距離適性に影響するのかを解説していきます。

オススメ記事

『肩の角度』が走り方に与える影響

競走馬の距離適性を測る上でひとつの指標となるのが肩の傾斜の角度です。

キ甲と前胸を結んだ線が地面に対して直角に近いほど『肩が立っている』と言い、逆に地面に対して並行に近いほど『肩が寝ている』といいます。

『肩の角度』を測る方法

馬体写真から『肩の角度』を測る方法は、以下の通りです。

① キ甲と胸前を線で結びます

② 地面に対してどれだけ角度があるかを測ります

③ 50度あたりが中央値で、90度に近いほど『立っている』、0度に近いほど『寝ている』と判断します

『肩の角度』が示す距離適性

一般的に肩の角度が立っているほど短距離傾向にあり、寝ているほど長距離に適性が出やすいと言われています。

これは、肩の角度が前脚の振り幅に影響するためで、立っているほどストライドが短い加速型、寝ているほど飛びが大きい持続型の走りになります。

ストライドが短い加速型は『ピッチ走法』と称され、爆発的な加速力を得る代わりに、一完歩で進む距離は短くなります。

すなわち、同じ距離を進むのに、より多く脚を回転させて体力を使うことになるので、長距離では分が悪くなります。

対して、飛びが大きい持続型は『ストライド走法』と称され、脚が長くストライドが大きい走りになりやすいです。

脚の回転が大きくなるので加速力は犠牲となりますが、一完歩で進む距離が長く、スピードに乗ってしまえば高効率の走りができます。

つまり、スタートダッシュが必要な短距離では分が悪く、長距離向きの馬体と言えます。

馬体写真における『肩の角度』の見方

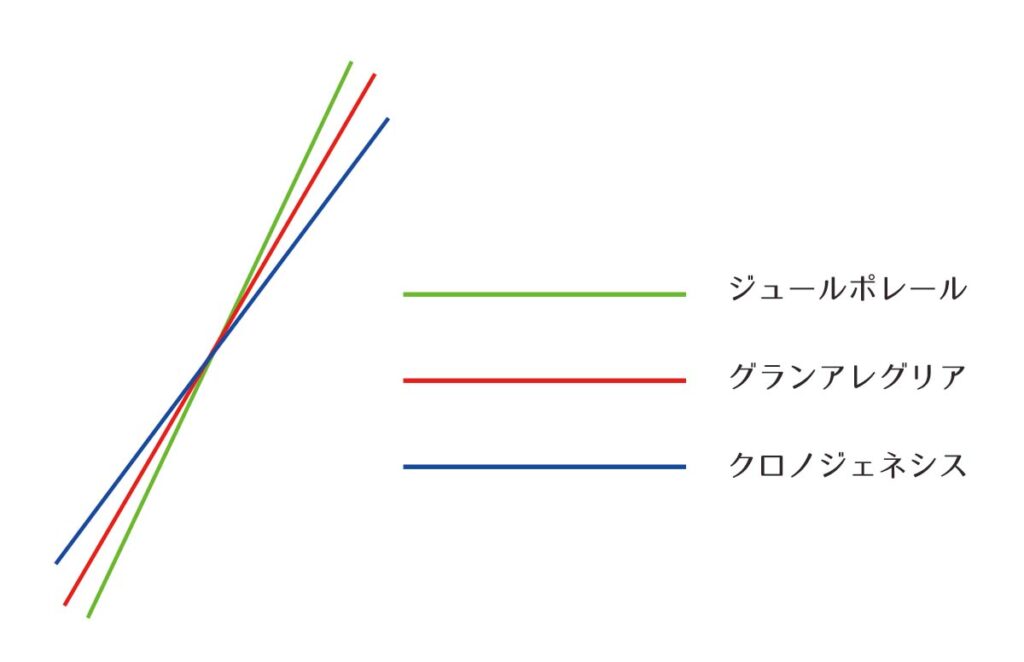

下記の画像は、実際の募集写真を用いて肩の角度を記したものです。

ジュールポレールはヴィクトリアマイルを制しました。

肩はかなり立っていて、筋肉の筋が見えるようなパリッとしたシルエットからもバリバリのスプリンターの馬体に見えます。

気性面での落ち着きと、やや重心が高く長距離向きの適性も示している点が、マイルまで距離が持った要因と考えられます。

グランアレグリアは桜花賞や安田記念などを制した名マイラーです。

こちらも肩は立ち気味ですが、ジュールポレール程ではなく柔らかみのある馬体であることからも、ある程度距離はこなせたように感じます。

気性面で距離の融通が利かなかったか、同じノーザンファーム出身のクロノジェネシスやダノンファンタジーとの住み分けのために、より馬体的に適性の高いマイル路線へと舵を切ったのかもしれません。

クロノジェネシスは宝塚記念を連覇したグランプリホースです。

これまでの2頭と違い、肩は寝ています。また、首差しもスラっとしていて胴のラインも長いです。

2000m以上のレースで活躍したことにも納得の馬体ですね。

競走馬として活躍ができるか否かについては、気性面が一番大きな要素と考えていますが、このような身体面の特徴も、馬を選ぶことにおいて判断材料として有効となります。

各馬の『肩の角度』の比較

こちらは、各馬の肩の角度を比較したものです。

ジュールポレールとクロノジェネシスとでは、かなり差があるんだね

そうだね。

これだけ体つきが違うんだから、走り方も変わってくるのも当然と言えば当然だよね

『尻の形』と適性の関係

人類が今の正しい立位を身に付けるために腰や尻の筋肉を発達させていったように、サラブレッドも自身を前に押し出し速く走るために肥大した尻を有するように進化してきました。

このことから、『尻』は走る馬を見つけるために非常に大切な部分であることは想像に難くないでしょう。

馬体写真における『尻の形』の見方

馬の尻はその形から大きく3つに分類することができます。

● 『正尻』 腰の頂点から尻尾にかけて緩やかに下がっていくもの

● 『水平尻』 ほとんど下がらずに水平を保つもの

● 『斜尻』 角度を付けて下がっていくもの

正尻

基本的には写真のステルヴィオのような正尻が良いとされていますが、もちろん水平尻でも斜尻でも走る馬もいます。

水平尻

グッドイヴニング20は水平尻です。

水平尻の馬は骨盤が寝ており、トモの可動域が広いので飛びの大きな走りになりやすく、一瞬の加速力には欠けますが、持続性のある脚を使うことができます。

そのため、短期決戦のスプリント戦では分が悪い特徴です。

また、瞬発力に欠けるので先行策を取る馬が多く、必然的に先行が有利なダートを主戦場となるケースがよく見られます。

ただ、トモの筋肉が発達していないと、可動域の広さ故にトモが後ろに流れる格好となってしまい、俗に言う『トモが緩い』馬になってしまいます。

斜尻

ウインブライトは斜尻の特徴を持っています。

骨盤が寝ている水平尻に対し、斜尻の馬は骨盤が立っています。

そのため、トモの可動域が狭くなり、ピッチ走法になりやすい特徴があります。

回転の早い脚で、一気にトップスピードまで持っていく瞬発力に期待できますが、効率的な走りではないため、長距離戦では分が悪いと言えます。

競走成績による特徴の淘汰

本来、短距離に適した特徴の斜尻ですが、昨今のヨーイドン競馬では道中で脚を溜める余裕があるので、心肺能力次第で距離もこなせるようになってきました。

斜尻はサンデーサイレンス系の産駒によく見られ、近年の活躍馬にはこのタイプの馬が多く、繁殖実績的にも優位となるので、斜尻に押され気味の水平尻は徐々に淘汰されつつあります。

しかし、高回転の脚捌きで筋肉を酷使するので傷みやすく、長く活躍することが難しい特徴でもあるので、水平尻と同様にトモの筋肉の発達具合にはよく注意する必要があります。

時代の流れに沿って、馬体も変わっていくんだね

そうだね。

進化の過程を見ているようでおもしろいね。

『重心の高低』の見抜き方

馬体を横から見た時、胸前から尻の後端まで地面に対し水平に引いた線の長さを『体長』と呼び、キ甲から地面に対し垂直に下ろした線の長さを『体高』と呼びます。

この体高と体長の比率は、馬体が成長して大人になってもほとんど変わりません。

さらに、この体高と体長を辺として成した四角形は多少の差はあれど、正方形と呼べる範疇に収まります。

しかし、馬体診断を語る上では、この『多少の差』が大事です。

個人差はありますが、人の目はわずかな誤差にも違和感を覚えるようにできており、比率が少し変わるだけで馬体に対する印象も大きく変わります。

「なんかひょろっとしているな」と思えば、その馬は体高の方が長いですし、「この馬どっしりした雰囲気があるな」と思えば、体長の方が長くなっているはずです。

この横長・縦長の長方形が馬の重心に影響を与えており、当然、横に長い長方形は低重心、縦に長い長方形は高重心となります。

この重心の高低は、距離適性を探ることができる馬体診断の方法のひとつとされています。

『重心の高低』を測る方法

馬体写真から『重心の高低』を測る方法は、以下の通りです。

① キ甲から地面に垂直に線を引きます

② 胸前からお尻の後端まで、地面に水平に線を引きます

③ その2線の長短を比較します

④ 体高の方が長い場合は重心が高く、体長の方が長い場合は低重心の馬体となります

『重心の高低』が示す距離適性

重心が低い(体高が低い)馬は、構造的に脚が短くなるのでピッチ走法となりやすく、長距離では分が悪くなります。

対して、重心が高い馬(体高が高い)馬は、脚が長くストライドが大きい走りになりやすいです。

スタートダッシュが必要な短距離では分が悪く、長距離向きの馬体と言えます。

馬体写真における『重心の高低』の見方

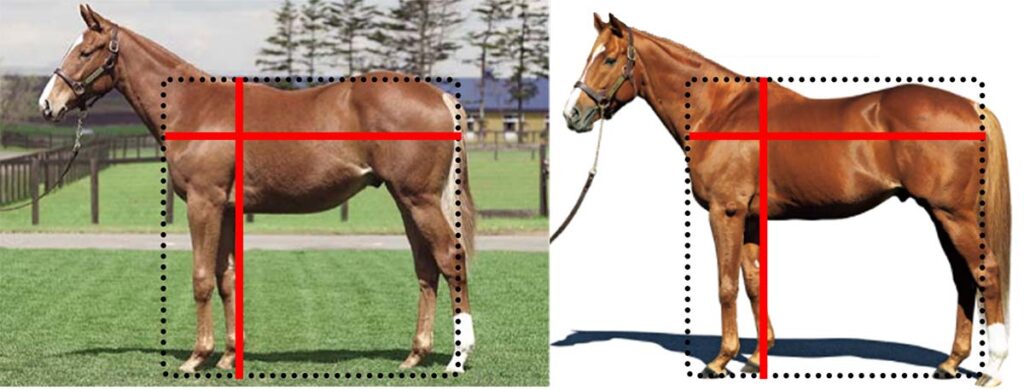

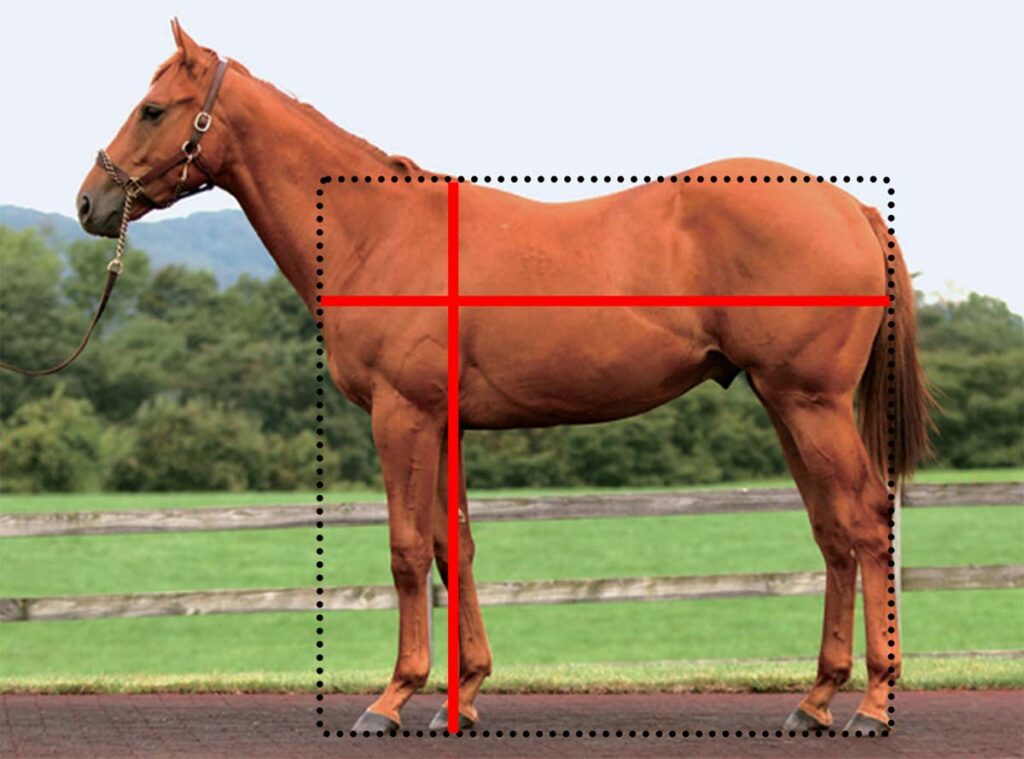

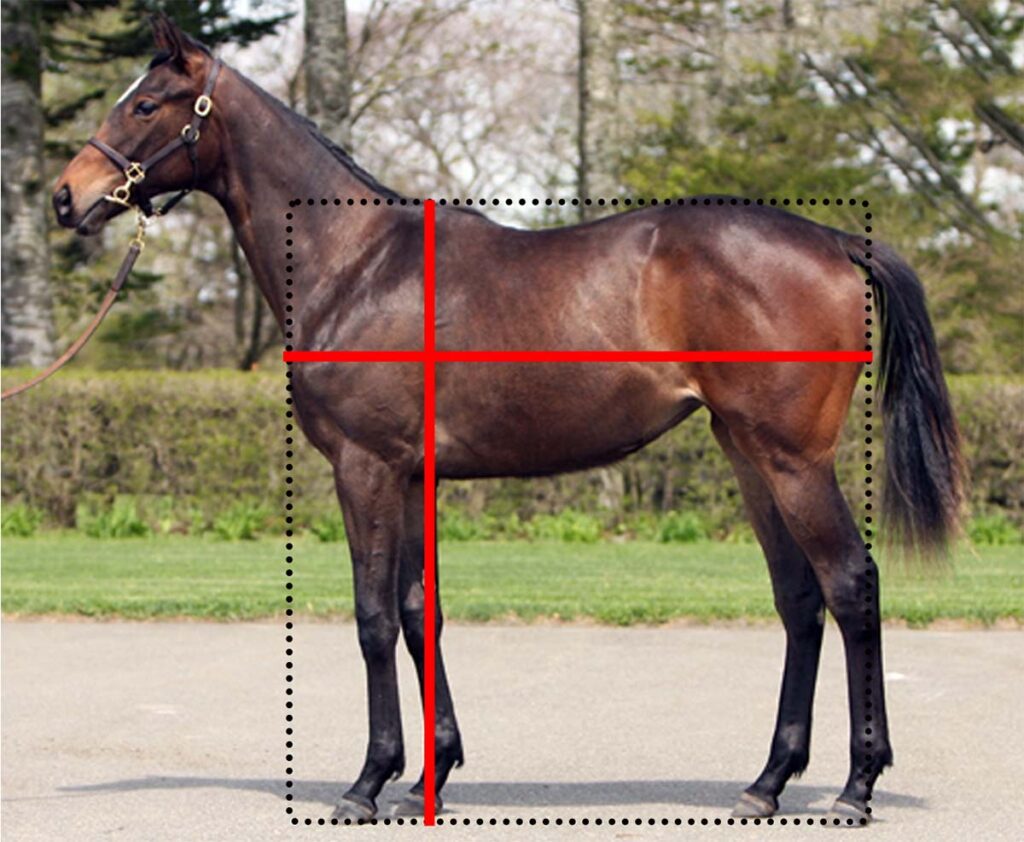

下記の画像は、馬体写真に体高と体長からなる四角形を描いて視覚化したものです。

馬体診断の説明において常連のオルフェーヴルは2辺の差がほとんどない正方形となっています。

また、種牡馬になった後でも、体高と体長の比率に変化がないことが分かります。

低重心の馬

マイネルホウオウは体長の方が長い低重心の馬体で、短距離適性を示す馬体です。

NHKマイルを制して、ダービー制覇に期待ががかりましたが、距離の壁に阻まれてしまいました。

高重心の馬

対するサンビスタは体高の方が長くて重心が高い馬体で、長距離適性を示す馬体です。

チャンピオンズカップやJBCレディスクラシックなど、ダートの中距離で強さを見せていました。

ダートで距離の長い番組が充実していれば、もっと活躍する姿が見れたかもしれませんね。

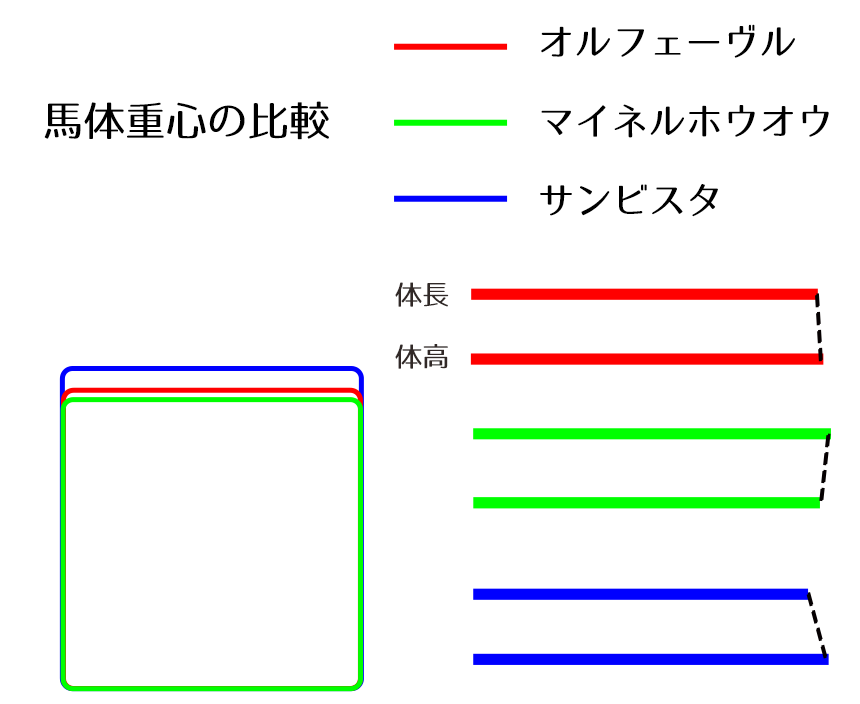

各馬の『重心の高低』の比較

以下の画像は、各馬の『重心の高低』の差を測ったものです。

マイネルホウオウとサンビスタの違いは、おウマでもすぐわかったよ!

お、目が冴えてきたね!

こうしてそれぞれを比較してみると、その差がより分かりやすくなるよ

太い『首』はスムーズな動きを阻害する!?

馬は首を使ってバランスを取る生き物です。

したがって、その形状は競走馬としての走りに影響を及ぼします。

『首の長さ・太さ』を測る方法

馬体写真から『首の長さ・太さ』を測る方法は、以下の通りです。

① 頭と首の境(あごの後ろの窪みが目安)を始点を置きます

② 始点から肩と首の境(肩の筋肉が盛り上がり始める辺り)まで線を引きます

③ その線の中心と直角に交わるように、首の幅を線取ります

④ 2つの線を辺とする四角形を作ると、他の馬と比較することができます

『首の長さ・太さ』が示す距離適性

一般的に首が長く細い馬は長距離向き、短く太い馬は短距離向きであると言われています。

これは首の可動域の差によるもので、首が長い馬は競走時の頭の振りが大きくゆったりとなるため、ストライドが大きな走りに繋がります。

反対に首が短い馬は頭の振りが小さく早くなり、高回転のピッチ走法になりやすいです。

ストライドが大きい走りは長距離向き、ピッチ走法は短距離向きとなります。

また、首の太さはそのまま筋肉量を表しており、太ければ力強い動きの助けとなりますが、同時にスムーズな動きを阻害する要因ともなり得ます。

したがって、効率が求められる長距離向きの馬体には、適度に細さも必要となります。

マラソンランナーとスプリント選手で考えると理解しやすいよ!

マラソン選手でムキムキの人を見たことないもんね!

馬体写真における『首の長さ・太さ』の見方

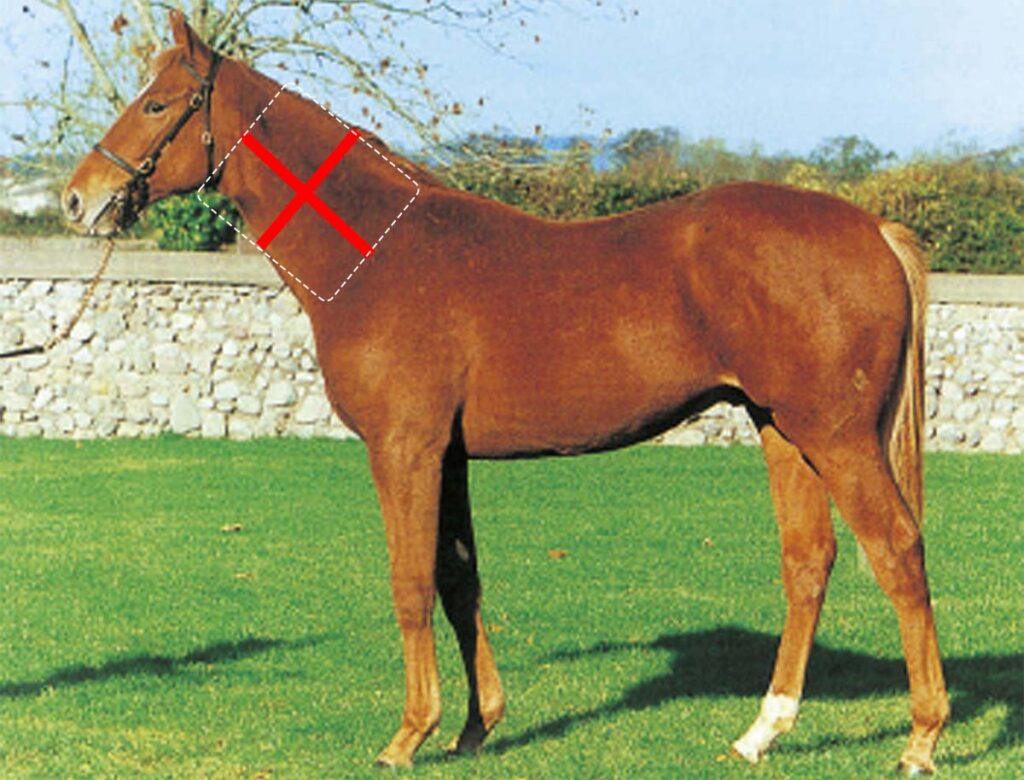

下記の画像は、馬体写真に首の長さと太さを視覚化したものです。

首が細く長い馬

ルーラーシップとクロノジェネシスは首が細く長い馬の例として挙げています。

どちらも2000m以上のレースでの活躍が目立ちましたね。

首が細くスッキリとした馬体で、長距離を走るのに向いている馬体だったと言えます。

首が太く短い馬

対してマイネルホウオウとタイキシャトルは首が短く太い馬の例として挙げています。

どちらもガッチリと太い首をしていて、特にタイキシャトルは正方形に近いほどに首が太く見えます。

世界と戦ったマイラーらしい屈強な馬体です。

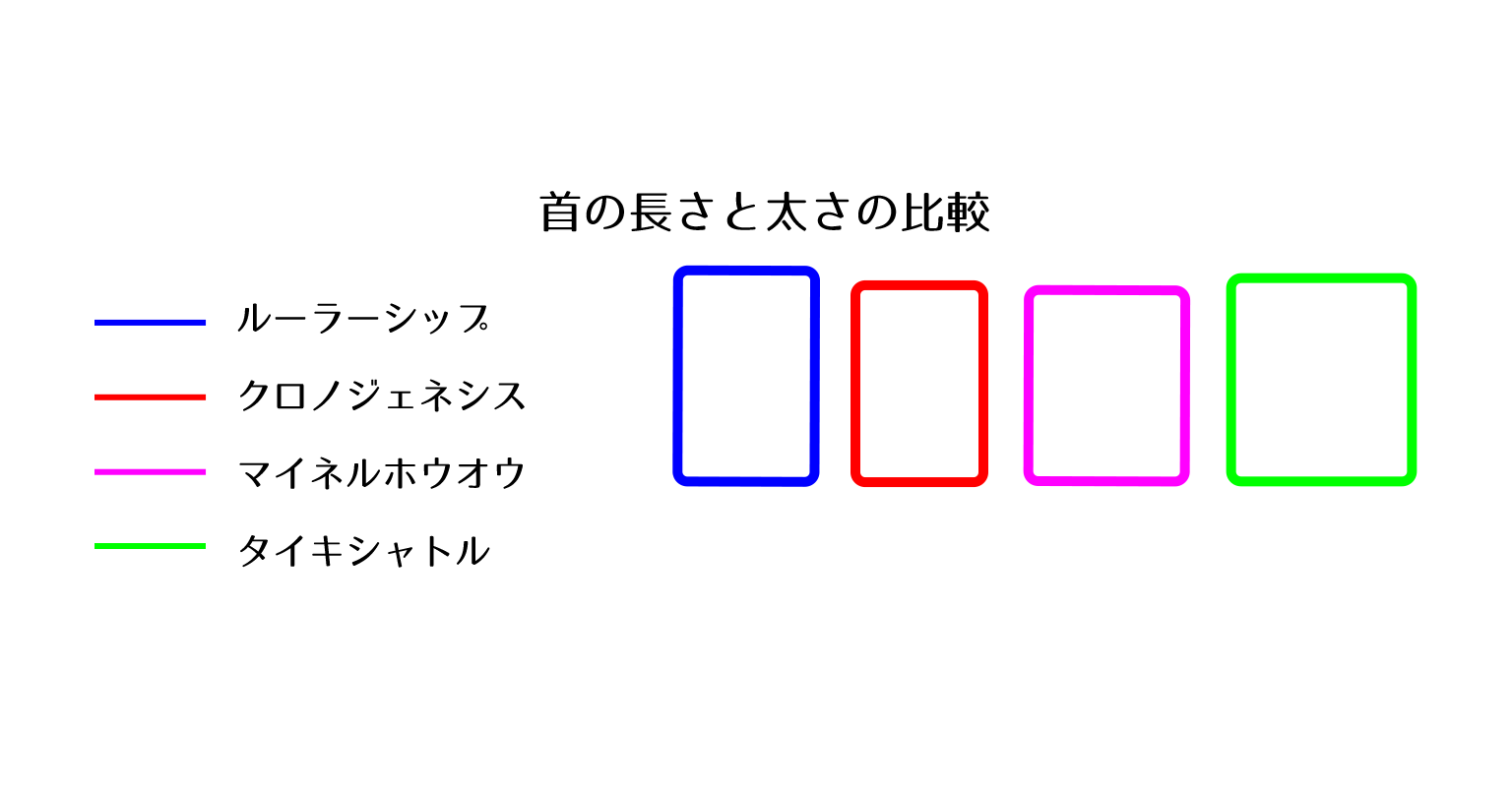

各馬の『首の長さ・太さ』の比較

以下の画像は、各馬の首の太さと長さを比較したものです。

並べてみるとその差がよく分かるね。

ルーラーシップとタイキシャトルじゃ全然ちがうもんね!

まとめ

この記事では馬体写真から『距離適性』を知る方法について解説しました。

記事の内容を簡単にまとめると

『肩が寝ていて』『並行尻で』『重心が高く』『首が細く長い』馬=長距離向き

『肩が立っていて』『斜尻で』『重心が低く』『首が太く短い』=短距離向き

『肩の角度』『尻の形』『重心の高低』『首の太さと長さ』

この4項目を見ることで距離適性を診断することができます。

最後に、『馬体診断講座』で解説している馬の見方の記事一覧を載せています。

すべて読破いただければ、簡単に馬体診断ができるようになるようにカリキュラムを組んでいますので、是非ひとつひとつ読んでいただければ幸いです。

すでに独自の馬体診断理論をお持ちの方は、気になる項目があればクリックすることで対象の記事を読むことができますので、新しい知識や視点をピックアップしていってください。