こんにちは、おウマです。

今回は馬体診断講座5回目『下半身』の見方についてです!

馬体写真や歩様動画から『馬の能力』を探る方法を紹介するよ。

POG指名や一口馬主の出資馬で悩んでるひとは要チェックだよ!

効率の良い走りを助ける『下半身の要点』

『馬体診断講座』5回目の今回は、馬の下半身から『馬の能力』を推察する方法と、診断対象箇所がどのように能力に影響するかのメカニズムについて解説していきます。

全部で6つある項目のうち、前回の『上半身』編では馬の能力にかかわる項目を3つ紹介しました。

今回の『下半身』編では残りの3項目を紹介します。

この記事を読めば、あなたのPOG指名馬や一口馬主での出資馬が、将来的にどのような路線で活躍するのかを探ることができます。

馬体写真と歩様動画があれば、誰でも簡単に実践できる診断方法なので、是非最後までご覧ください。

下半身から『馬の能力』を知る方法

下半身の馬体診断で馬の能力を探る主な方法は3つあります。

それぞれの項目について、どのようにして馬の能力を診断していくのか、また、なぜ馬の能力に影響するのかを解説していきます。

オススメ記事

背と腹のライン『長躯短背』

競走馬が走る際の主な推進力はトモの蹴りによるものです。

したがって、いかにトモからの推進を前方向へ伝えられるかが、走る馬かそうでないかの条件とも言えます。

トモからの推進は体躯を伝って上半身へと伝播していきますが、見落としがちなのがこの中間にある体躯の部分です。

一般的に『長躯短背』という言葉で表されますが、腹のラインが長く、対して背中のラインが短いものが良いとされています。

『長躯短背』か否かを測る方法

馬体写真から『長躯短背』か否かを測る方法は、以下の通りです。

① キ甲から胴の終点(ひばらの直上)へ向けて、背中に沿って線を引きます

② 脇からトモの付け根(後膝)へ向けて、腹に沿って線を引きます

③ 2つの線の長さを比べます

④ 腹よりも背中のラインの方が短いほど、『長躯短背』であると言えます

⑤ G1を勝つような馬ともなると、腹のラインが背中の1.5倍にもなる馬もいます

『長躯短背』が良いとされる理由

トモからの推進が上半身に伝わる際に背中を介するため、背中のラインが短い方がエネルギーのロスが少ないと考えられているからです。

また、腹のラインは前後肢の可動域の猶予を示し、長い腹のラインは背を反らして大きく身体を伸ばすことができる走りに繋がります。

長躯短背とは、高効率の走りの実現に加え、一歩でより遠くへ進むことができる、一石二鳥の特徴であると言えます。

馬体写真における『背と腹のライン』の見方

下記の画像は、実際の募集写真を用いて背中と腹のラインを記したものです。

オルフェーヴルはあらゆる美点を持つ至高の馬体として、馬体診断の例に挙がりやすいです。

体躯についてもしっかり長躯短背を成しています。

対するウイングドウィール20も、長躯短背ではありますが、オルフェーヴルほど顕著ではありません。

もう少し肩が寝ていてキ甲が後方に位置していれば、背中のラインが短くなるため、かなり良い馬体であると言えたと思います。

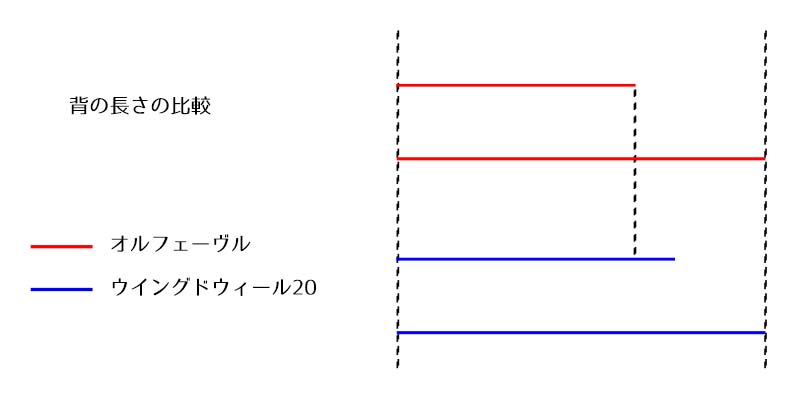

各馬の『背と腹のライン』の比較

以下の画像のように、比率を変えずに腹のラインの長さを合わせるように調整して比較すると、両者の背中の長さの違いを見ることができます。

馬体診断の方法で背中が短いほうが良いっていうのは聞いたことあったけど、おなかのラインも長い方がメリットがあるんだね

そうだね。

肢を畳み込むスペースがないと、思いっきり走れないと思うと分かりやすいかもね

馬体に対する『トモの大きさ』

競走時に大きな推進を得るためには、トモの力強い踏み込みが必要です。

よって、走る馬を探すにあたってトモの大きさは大切な要素となります。

『トモの大きさ』を測る方法

馬体写真から『トモの大きさ』を測る方法は、以下の通りです。

① 胸の先端から地面に対して垂直に線を引きます

② ひばらから地面に対して垂直に線を引きます

③ 尻部の後端から地面に対して垂直に線を引きます

④ ①と③の線の距離が体長、②と③の線の距離がトモの大きさになります

⑤ 体長に対してのトモの割合を出すことで、他馬との比較が容易になります

⑥ 体長の30%以上をトモが占めていれば及第点です

⑦ G1を勝つような馬ともなると、40%近い数字になることもあります

馬体に対する『トモの大きさ』を測る意味

馬格が大きければ当然、それに比例してトモも大きくなります。

そのため『トモの大きさ』をただ単純に比較するだけでは、成長が遅い馬をバッサリ切ってしまい、隠れた名馬を逃してしまう可能性があります。

成長速度で足切りをするという方法は、早期デビューに偏重傾向の昨今の競馬においては、ある意味正しい選別とも言えます。

しかし、馬体に対するトモの占める割合を調べることで、身体の小さな馬もふるいに残る可能性が出てきます。

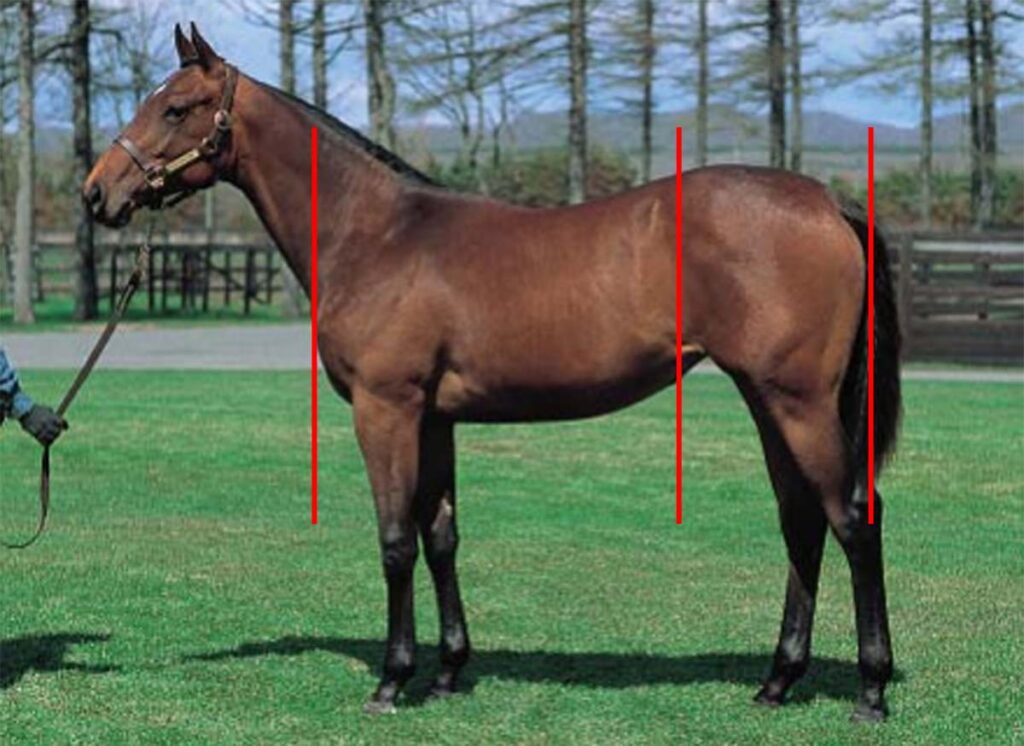

馬体写真における『トモの大きさ』の見方

下記の画像は、実際の募集写真を用いて馬体に対するトモの大きさを視覚化したものです。

スリープレスナイトは雄大な馬格のとおり、大きなトモを有していることがわかります。

対するマルセリーナは牝馬ということもあり、スリープレスナイトと比較するとトモが小さく見えます。

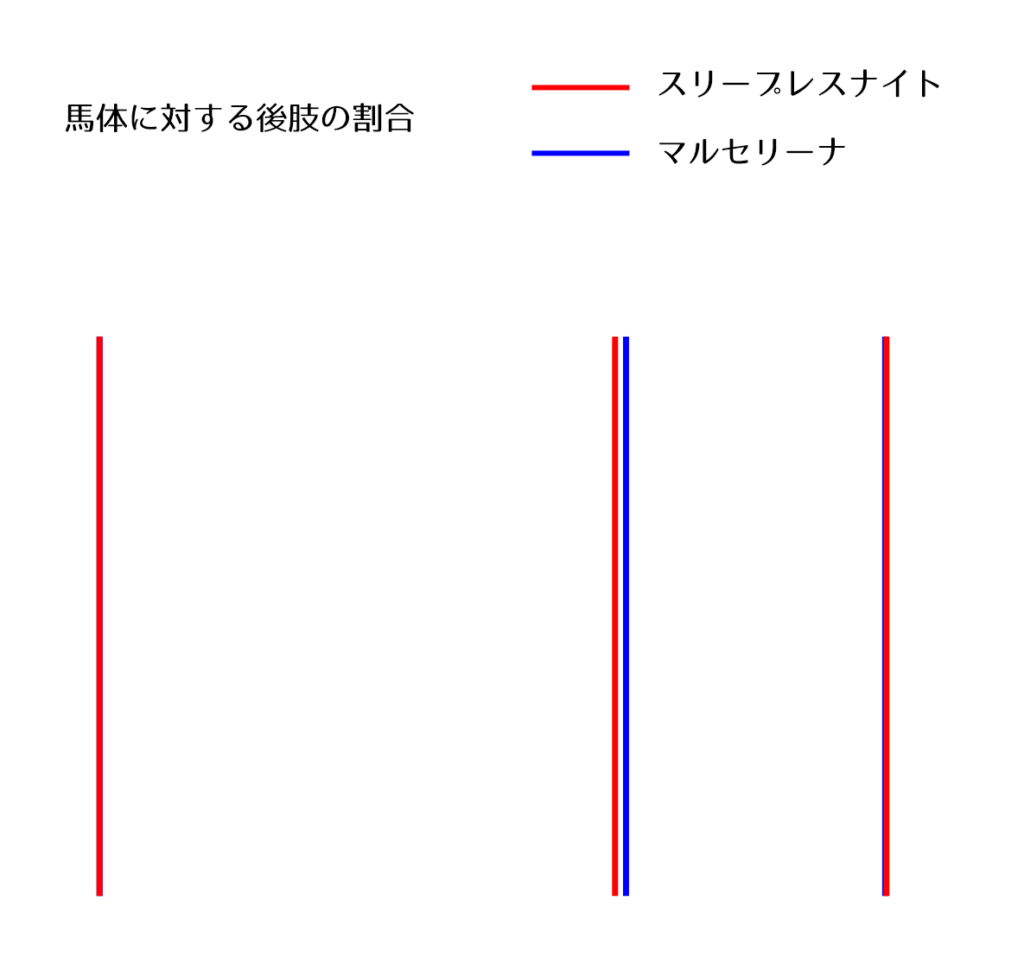

各馬の『トモの大きさ』の比較

こうして比較してみると、スリープレスナイトとマルセリーナの『馬体に対するトモの大きさ』には、ほとんど差がありません。

馬体写真の見ただけで判断していた場合は、足切りされていたかもしれないマルセリーナも選択肢として残すことができます。

写真で見ただけではわからないもんだねぇ

どうしても他の部位とのバランスとかも目に入っちゃうからね

『トモが緩い』原因は、骨盤のブレ!?

一口馬主クラブで出資した馬が、なかなか入厩できなかったり、レースで後方をついて回るような走りを繰り返している時などに、『トモが緩い(甘い)』というフレーズを目にすることがあると思います。

ぼんやりと能力が否定されているようで、出資者にとってはイヤなフレーズですよね。

『トモが緩い』という現象のひとつの原因として、骨盤のブレがあります。

『骨盤のブレ』を測る方法

歩様動画から『骨盤のブレ』を測る方法は、以下の通りです。

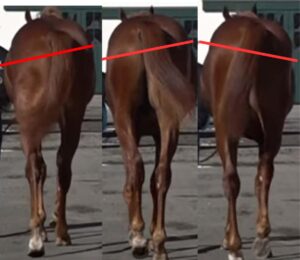

① 後ろを向いた歩様動画を1歩ごとにキャプチャーします

② 3~4歩分のキャプチャーを用意し、左右の臀端を結ぶように線を引きます

③ 引いた線の傾きが小さければ小さいほど、骨盤のブレも小さいと言えます

『トモが緩い』という現象に対する考え方

『トモが緩い』という現象の原因として考えられることは2つあります。

① トモの成長が遅く、単純に筋肉量が足りていない

⇒馬は上半身の方が先に発達するので、今後の成長で自然と解消される

② 『骨盤のブレ』によって、トモからの推進が前方に伝わりづらい

⇒構造上の結果なので、なかなか解消が難しい

では、『骨盤のブレ』とはどのようなもので、これを原因とするトモの緩さは、改善される見込みはないのでしょうか。

歩様を後ろから見た際に、お尻を振っているように見える馬は『骨盤のブレ』がある馬です。

一見リズムよく歩いている様に見えますが、骨盤に左右方向の回転運動が生じます。

骨盤の回転により背骨もたわむので、トモからの推進を上手く前方に伝えることができません。

構造上で生じる現象なので、改善はなかなか難しいものですが、回転を抑え込むだけの筋肉量があれば『トモの緩さ』を解消できます。

しかし、かなりの量を乗り込む必要がありますし、休ませると一気に萎んでしまい、鍛え直しが必要になるので、コンスタントに出走するような競走馬生活を送ることは難しいと言えます。

『骨盤のブレ』の比較

骨盤のブレが小さい馬

骨盤のブレが大きい馬

ひと目で分かる通り、左の馬は骨盤のブレが小さく、対する右の馬は腰を大きく左右に落として歩いています。

補助線を引くことで簡単に判別できる馬体の診断方法のひとつです。

まとめ

この記事では馬体の下半身の特徴から『馬の能力』を知る方法について解説しました。

記事の内容を簡単にまとめると

『長躯短背で』『トモが大きく』『骨盤のブレがない』馬=高い能力を有している

『背と腹のライン』『トモの大きさ』『骨盤のブレ』

この3項目を見ることで、馬体の下半身の特徴から『馬の能力』を診断することができます。

最後に、『馬体診断講座』で解説している馬の見方の記事一覧を載せています。

すべて読破いただければ、簡単に馬体診断ができるようになるようにカリキュラムを組んでいますので、是非ひとつひとつ読んでいただければ幸いです。

すでに独自の馬体診断理論をお持ちの方は、気になる項目があればクリックすることで対象の記事を読むことができますので、新しい知識や視点をピックアップしていってください。